MISÈRE DE LA DÉMOCRATIE – DÉMOCRATIE DE LA MISÈRE

Written by Radyo Makandal Sove on December 6, 2024

I – QUI A PEUR DE LA DÉMOCRATIE HAÏTIENNE ?

Les Haïtiens n’ont-ils qu’à s’en prendre à eux-mêmes concernant la situation lamentable de leur pays ou indexer le complot revanchard du blanc à propos de tout malheur qui les accable ?

Les Haïtiens n’ont-ils qu’à s’en prendre à eux-mêmes concernant la situation lamentable de leur pays ou indexer le complot revanchard du blanc à propos de tout malheur qui les accable ?

Partant des racines historiques de l’échec du politique en Haïti, on pourrait aussi bien le situer, suivant une approche internationaliste, dans la capture précoce de sa souveraineté par le néocolonialisme (1825), suivie plus tard de sa liquidation quasi-totale par l’impérialisme (1915), pour aboutir aujourd’hui à la livraison de l’Etat post-colonial en faillite et de sa population aux abois, à la criminalité transnationale organisée. Ou tout ramener à des causes internes détachées du contexte mondial dans lesquelles en dernière instance elles trouvent pourtant leur détermination.

Entre excès de déresponsabilisation conduisant à une posture victimaire paralysante qui condamnerait à abdiquer toute capacité à assumer son destin de peuple pour entrer debout dans l’histoire, et la négation de la pesanteur coloniale avec ses effets structurants sur le long-terme, une lecture critique de l’histoire s’avère une exigence paradigmatique pour construire une subjectivité émancipatrice.

Sortir de l’auto-flagellation

Le refus de questionner la continuité des structures de domination, et l’obscurcissement de la matrice inégalitaire de l’ordre mondial post-colonial, nourrit un imaginaire d’auto-flagellation pas moins handicapante que le fait d’abdiquer de sa puissance d’agir pour façonner le réel imposé à la mesure de ses propres rêves. Faire de ce qu’on a voulu faire de vous un tremplin pour vous projeter au pic de vous-mêmes, est un défi d’autant plus à notre portée que le peuple haïtien est né de cet impératif d’affirmation d’une alternative à l’ordre mondial de domination.

Les Ancêtres n’avaient pas plus choisi d’être esclaves que les contemporains d’être pauvres. L’esclavage hier et la pauvreté aujourd’hui, participent du fonctionnement inégalitaire du système monde capitaliste et se situent dans la continuité historique de l’emprise de l’occident sur le monde à partir du 16e siècle. En ce que tout cela ne définit pas un déterminisme irréductible, l’action victorieuse de nos ancêtres pour secouer le joug de la servitude l’a largement établi. Est-ce à dire que la différence réside justement dans ce fait d’insoumission à ce qui paraissait un funeste destin inéluctable, au lieu de se lamenter sur le sort que leur réservait le blanc ? Oui et non. Car cette lamentation même couve un sentiment de révolte, exprime un refus que de façon plus ou moins diffuse, le peuple dans ses gémissements, ses tumultes souvent anarchiques n’a cessé de manifester. Et parfois de manière articulée, il entreprend de renvoyer le blanc à ses contradictions, ses limites, à la trahison de ses propres valeurs, aux “promesses non tenues de la modernité”.

Le principe de culpabilisation de la victime, en plus de participer du mécanisme d’intériorisation des schèmes de la domination, se nourrit d’une lacune méthodologique et théorique consistant en l’isolement de l’objet considéré du système dans lequel il s’insère. S’il est vrai qu’Haïti est une île, il n’en demeure pas moins qu’elle est immergée dans l’océan monde capitaliste qui lui assigne une position déterminée dans la division internationale du travail. C’est bien cette assignation qui constitue ce fameux complot invisible attribué au blanc, que la révolution de 1791-1803 a tenté de dénouer, malheureusement mis en échec par un autre véritable complot, très visible celui-là, le coup d’état de 1806

Pourquoi l’Empire a peur de la démocratie haïtienne ?

Faire tenir ensemble suivant une démarche holistique et dialectique, la double dimension insécable du réel haïtien, répond à une exigence méthodologique qui tient compte du rôle déterminant du système global, sans nier la relative autonomie de la partie dans le tout. Il s’ensuit que l’Etat, le pouvoir, la politique ne peut être valablement pensé, isolé de la place assignée par la colonialité à la formation sociale haïtienne dans la division internationale du travail. D’où se dégage notre hypothèse qu’à cette exploitation différenciée des forces de production, correspond des modalités différentes de contrôle politique des populations. Plus celles-ci sont asservies à la surexploitation capitaliste, la tendance à des formes politiques autoritaires et liberticides s’accentue.

La propension à l’émergence de régimes de type fasciste, au centre, en période de crise économique, vérifie cette logique que renforce la tentation théorique d’établir une loi de correspondance nécessaire entre niveau de développement du capitalisme et modernisation politique. La structuration économique inégale du système monde induit donc l’inégalité de son ordre politique, et introduit un paradoxe dans la dynamique de globalisation qui prétend à l’unification du monde sur la base de valeurs universelles. Paradoxe au cœur de la croisade pour la démocratie représentative et les droits de l’homme, promue en étalon universel du bon régime politique.

L’irruption inattendue du peuple haïtien dans ce débat planétaire décisif pour l’ordre mondial de domination y introduit une conflictualité autrement problématique. A la mesure de celle de 1791 à propos de l’universalisation des droits de l’homme, surgit à l’extrême périphérie du système, la revendication de radicalisation et d’approfondissement de la démocratie disruptive des limites imposées.

Le pari de la primauté, en certaines circonstances tout au moins, du politique sur l’économique ou en d’autres termes de postuler que la modernisation politique peut être déterminant d’une impulsion économique au service de la justice sociale, définit sur le plan théorique et paradigmatique l’option impensable de la démocratie participative de la révolution citoyenne haïtienne. Elle postule de contourner le handicap du ”retard” des forces productives, par une modification volontariste des rapports sociaux, pour libérer l’énergie citoyenne en faveur à la fois de l’amélioration des conditions matérielles et de la modernisation de la superstructure politique de la société.

L’histoire retiendra que ce défi se heurtera à ce que l’ordre mondial se donne comme limite à l’émancipation politique des populations de la périphérie. En écho, les forces dirigeantes locales toutes tendances confondues, feront front contre cette répétition de l’effronterie de 1791, à l’occasion du bicentenaire de Bwa Ka Iman.

Le blocage de la transition démocratique haïtienne s’origine donc de la peur atavique de la souveraineté populaire qui unit, par-delà les frontières factices de l’Etat nation, les profiteurs de l’ordre colonial. Au fondement de l’échec du passage de la formation post-esclavagiste haïtienne à une société politique, se trouve la double structure de guerre civile héritée du coup d’Etat de 1806, matrice de l’Etat affranchi et de la colonialité, matrice de l’ordre mondial capitaliste. À l’encontre des approches psychologisantes et / ou élitistes, tendant à naturaliser la conflictualité sociale en prônant l’intelligence comme facteur déterminant de clivage politique, il est relativement aisé de dévoiler, de manière empirique, l’expression de sa structure extravertie dans les faits de blocage de la modernisation politique en Haïti. Mais aussi, à rebours d’une certaine forme de réductionnisme qui ramène tout à la lutte des classes, à un déterminisme mécanique de l’économie, nous prenons appui sur Claude Leffort pour visiter l’imaginaire instituant des sociétés et le rôle prépondérant du politique dans l’organisation des formes de vie. Au demeurant on ne sort pas par ainsi de la tradition marxiste du moins dans les sillons balisés par Gramsci.

Le tournant de 1991

Le coup d’Etat de septembre 1991 marque un tournant décisif dans le processus de mise en échec du choix de la révolution citoyenne, portée par le mouvement social de 1986, en faveur d’une démocratie participative. Il met en lumière une articulation de forces internes, formées d’une part des tenants de l’ancien régime dictatorial rejoints par les milieux d’affaires réactionnaires, et de l’autre des nostalgiques de la géopolitique de la guerre froide, soutenus par des libéraux mondialistes pas moins accrochés à la domination unipolaire du monde par l’hyper-puissance étasunienne. Ce coup d’arrêt brutal de la dynamique transitionnelle est dans le prolongement du sabotage violent par une coalition militaro-macoute avec la bénédiction de l’empire, des élections de 1987 qui annonçaient une large victoire du camp démocratique populaire. En ceci il nous intéresse plus particulièrement, qu’il ouvre une nouvelle phase dans la mise sous tutelle d’Haïti dans le sens de son renforcement à travers une occupation militaire directe du territoire national. Désormais, parallèlement à l’enterrement définitif de la transition démocratique au profit de l’installation d’une forme de régime hybride alimenté par le chaos, entre en expérimentation un néo-impérialisme qui voit l’hyper-puissance américaine légitimer sa domination du pays sous couvert d’intervention communautaire. Avec le recul du temps il apparaît que le coup d’Etat militaire participait d’un projet plus large de liquidation totale de ce que l’empire laissait encore de semblant de souveraineté à la première république noire. Plus que du bradage de la transition démocratique, le coup d’Etat militaire visait à paver la voie à l’occupation militaire internationale du pays.

Le choix du chaos administré

Le souci de légitimer le démantèlement des souverainetés nationales qu’exige le moment de transition de l’impérialisme à l’empire, s’exprime dans le droit d’ingérence communautaire. En cela, et dans l’affinement de la technologie politique de maîtrise du chaos qui permet sa plus libre manipulation et sa généralisation, réside le trait marquant de l’ère post-bipolaire.

Le souci de légitimer le démantèlement des souverainetés nationales qu’exige le moment de transition de l’impérialisme à l’empire, s’exprime dans le droit d’ingérence communautaire. En cela, et dans l’affinement de la technologie politique de maîtrise du chaos qui permet sa plus libre manipulation et sa généralisation, réside le trait marquant de l’ère post-bipolaire.

Par suite de la conquête de l’espace haïtien, à l’avènement de l’impérialisme étatsunien, le chaos fut administré en mode d’instabilité structurelle gérée par un agent local domestiqué. La globalisation, pour la dissolution des frontières nationales qu’elle interpelle, sollicite la complexification du chaos, s’en suit la dénationalisation du stratège au profit de l’acteur communautaire. La communauté internationale va euphémiser l’administration du chaos en stabilisation politique pour trouver raison de son ingérence en Haïti. Celle-ci devient la cause et l’effet de sa prise en main des attributs souverains, en tant qu’acteur prédominant du jeu politique.

Changement de stratège

Le besoin d’assurer le contrôle du levier transitionnel à la chute de la dictature, conjuguée à la politique d’ajustement d’Haïti au nouvel ordre mondial en gestation, explique substantiellement l’éviction de l’armée locale au profit de l’internationale. Tout s’est déroulé très vite, avec une accélération certaine, à partir du dysfonctionnement momentané du mécanisme de domination en 1990, aussitôt corrigé, redressé par le coup d’Etat, qui va permettre à la stratégie impériale d’avancer plus vite avec sa feuille de route pour Haïti, qui est essentiellement de démanteler ses principaux attributs de souveraineté, en toute légitimité. Mieux, sur demande des Haïtiens eux-mêmes. En cela réside l’ingéniosité de la stratégie du chaos, transformer les victimes en leurs propres bourreaux, et le prédateur en sauveur. Inscrite à l’agenda impérial bien avant Aristide, l’occupation militaire a peu à voir avec la conjoncture interne d’Haïti. En témoignent les pressions exercées en ce sens sur le gouvernement Trouillot, jusqu’à l’éviction de son ministre des Affaires Etrangères. La demande candide d’observateurs électoraux, en toute naïveté démocratique, a ouvert la voie à la présence militaire internationale. Le coup d’état, prélude au démantèlement de l’armée, s’emboite parfaitement dans le processus défini de substitution de l’international à l’obsolète stratège local domestiqué, pour la dislocation de la souveraineté nationale, objectif réel de la stratégie impériale.

Rétrospectivement, le coup échoué de Lafontant se donne à lire comme une mise en garde à Aristide, par la réaffirmation de la prépondérance du pouvoir militaire, garant local de l’ordre impérial. Plutôt qu’une tentative avortée, il témoigne de la virtuosité de l’empire dans le maniement du chaos. Faute d’une appréhension correcte de ce signal qui lui indiquait ses limites, Aristide l’a décodé dans le sens fatal d’un renforcement de son pouvoir, ce qui l’a porté à dévoiler trop tôt son jeu, en abattant d’un coup toutes ses cartes. Son élan triomphaliste lui a aliéné de potentiels alliés au sein même de l’institution militaire, favorables à une prolongation de la fonction de sous-stratège de l’empire.

De cette dynamique de polarisation ainsi créée, il a suffi de peu pour que l’empire fasse pencher la balance en faveur des agents plus disposés à son ordre dominateur.

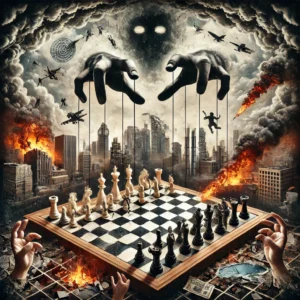

L’ordre du chaos périphérique au fondement de la stabilité politique impériale.

Ce qu’on entend par stabilité, ce n’est point l’absence de crise, de brigandages à répétitions, ou un fonctionnement institutionnel normal, mais le confinement du jeu politique dans un cadre contrôlé par un pouvoir extra et supranational. Ce qui est visé, c’est l’évitement de toute anicroche à la stabilité hégémonique américaine, traduite parfois en sécurité nationale des Etats-Unis. Notre propos est de dire qu’à l’effet d’un tel objectif, la politique impériale se réduit à l’administration du chaos en Haïti.

Ce qu’on entend par stabilité, ce n’est point l’absence de crise, de brigandages à répétitions, ou un fonctionnement institutionnel normal, mais le confinement du jeu politique dans un cadre contrôlé par un pouvoir extra et supranational. Ce qui est visé, c’est l’évitement de toute anicroche à la stabilité hégémonique américaine, traduite parfois en sécurité nationale des Etats-Unis. Notre propos est de dire qu’à l’effet d’un tel objectif, la politique impériale se réduit à l’administration du chaos en Haïti.

Chaos n’équivaut pas à instabilité, ni la stabilité à l’absence de chaos dans la logique impériale. La stabilité hégémonique s’en accommode allègrement et y recourt en période de crise ou de redéploiement comme facteur régulateur. Il suffit qu’un pôle puissant reste suffisamment stable pour administrer le chaos. Donc le chaos administré s’entend d’un tout contradictoire agencé d’une manière à être orienté dans le sens conforme à ce que l’empire se donne comme objectif spécifique en Haïti. Ainsi les variations conjoncturelles ne sont pas livrées au gré des circonstances, ni déterminées par les gesticulations politiciennes locales, mais dues à ce que celles-ci sont intégrées dans un dispositif autorégulé qui les oriente selon l’objectif momentanément visé. En cela même qu’il ne peut être administré que par un pouvoir supra-national, le chaos procède de la dynamique de globalisation. Il concourt à rendre caduc l’Etat-nation comme forme de gouvernabilité des territoires périphériques. On est passé de l’équilibre de la terreur bipolaire à l’administration globale de la terreur fragmentée. En ce qu’il rend ingouvernable par les nationaux l’Etat périphérique, le chaos rend nécessaire l’interventionnisme communautaire et le pouvoir supranational. Il procède donc du processus de globalisation et indique que la stabilité des États-nations périphériques est en contradiction avec la dynamique impériale. Dès lors n’est pas visée la stabilisation de l’Etat-nation moins encore son renforcement, sinon l’administration globale du chaos à travers l’ingérence humanitaire.

Pourquoi il est rationnel de parler de complot

Le recours à l’étiquète complotiste est un stratagème rhétorique visant à disqualifier ad hominem toute réception critique du discours légitime dans l’espace public. Il s’agit en fait d’un argument circulaire, abusé des deux côtés de l’arène, avec un double biais paradoxal : soit de nier l’existence du phénomène ou d’obscurcir ses vraies causes qu’un raisonnement rationnel aurait pu le plus souvent mieux révéler. Car ce procédé méta-argumentaire a de la difficulté à assumer un fait indéniable, les multiples complots avérés qui ont jalonné et sensiblement marqué l’histoire.

Dire que l’histoire est faite de complot est sans nul doute d’une évidente banalité. Au point que des études académiques au-dessus de tout soupçon complotiste prennent pour objet les grandes conspirations qui ont marqué l’aventure humaine ou le destin de tel pays particulier. Thomazo Renaud[1] dans son intéressant ouvrage en répertorie, y décrit avec minutie 25 complots sur une période de l’histoire de France.

L’explosion du Pearl Harbour qui a justifié l’entrée en guerre des Etats-Unis de même que l’assassinat de Kennedy alimentent encore les théories du complot. La plus récente à dimension mondiale concerne la pandémie du COVID à propos de laquelle le récit légitime peine à s’imposer, malgré le recours à des procédés peu orthodoxes en matière de respect des libertés. Inutile de dire que l’anticomplotisme charriant un soupçon de racisme cognitif est à géométrie variable. Seuls sont visés les discours qui mettent en doute la neutralité supposée de la rationalité dominante. Toute pensée non conforme est suspectée de complotisme alors que se référer à l’existence de complot comme facteur explicatif demeure tout à fait approprié pour la pensée légitime. La thèse du complot russe contre les processus électoraux en occident est reçue sans souci de vérification ou d’objectivité

Parler de conspiration blanche, c’est signifier de manière vulgaire l’emprise des mécanismes de la dépendance, et la pesanteur de la colonialité sur le destin d’Haïti, les obstacles à lever, les chaînes à rompre, contourner ou négocier pour créer les conditions d’une vie normale. Nul ne s’aviserait à contester que l’assassinat de Dessalines relève d’un complot entre des fractions réactionnaires des classes dirigeantes en formation. Par contre y déceler une connexion étrangère soulèverait tout de suite un soupçon de complotisme. Or le surgissement contre toute attente d’Haïti en souveraineté indépendante sur la scène mondiale, suscita en réponse une conjuration de l’ordre suprématiste esclavagiste, en négation de son droit à l’existence. En prolongement de la négation ontologique des noirs, constitutive de la colonialité moderne, l’entité politique qui nait en 1803 est assignée au néant. Ce principe ethnocidaire inaugural servira de matrice de relation entre l’occident en expansion et la première république noire acculée à la rétraction.

Il s’ensuit donc que tout effort de rendre intelligible le réel haïtien, dans la moindre de ses composantes et pulsations, suppose de le saisir dans sa double dimension inextricable, locale et globale. Aussi vrai qu’Haïti soit en rapport conflictuel avec un système mondial dans lequel il a été façonné et contre lequel il s’est constitué. Quant à savoir si le peuple haïtien mérite son sort, le subit ou l’a choisi, sa vie nous conte toute une autre histoire ; celle d’un dialogue jamais interrompu où l’occident est mis à défaut en rapport à ses propres valeurs, ou en demeure de rendre aux peuples leur récit. D’un ton résigné et calme, parfois ferme et décidé, en résistance passive ou active, avec des hauts et des bas, dans la peine ou dans la joie, mais constamment le rappel au respect des grands principes, liberté, égalité, fraternité.

Le mystère de Bawon Sanmdi et de la croix ensanglantée de Golgotha symbolisent le rapport d’Haïti à l’occident. Celui paradoxal de l’ombre projetée d’un Principe inversé, qui n’indique pas le chemin à prendre, mais une double voie à éviter. Haïti est en témoignage de l’état du monde sous l’empire de la civilisation de la mort, un miroir qui lui dévoile son vrai visage. Mais il arrive qu’à des moments décisifs de son histoire, le peuple haïtien prend en charge d’indiquer la bifurcation à prendre pour sortir de la dérive anthropologique en cours, ou simplement de rappeler le sens des principes. Rien de surprenant qu’à l’entrée du 21e siècle, marquée par la fin de l’ère bipolaire, ce schéma symbolique se répéta. 1991 aura été, avec l’irruption du peuple revendicatif sur la scène politique à l’égard de la démocratie, ce que fut 1791 à la déclaration des droits de l’homme. La réception radicalisée de l’idée démocratique mise à mal, galvaudée en idéologie de domination par l’occident capitaliste. Comme en 1804 l’ordre impérial ébranlé en ses assises axiologiques, pris de panique, entreprit de corriger cette effronterie des subversifs héritiers de Bwa Ka Iman. Suivant la trace des revanchards locaux de la guerre du Sud qui ont concocté avec leurs maîtres étrangers le coup d’Etat de 1806, les chiens de garde de l’empire reçurent instruction de mettre un terme sanglant à cette nouvelle expérience de souveraineté populaire.

On connait la suite : l’occident, violant encore une fois les valeurs qu’il promeut, empêchera par tous les moyens le peuple de convertir le bulletin de vote en instrument d’émancipation. En désespoir d’imposer un régime électoral au rabais, à la place de la démocratie participative promue par le mouvement social de 1986, l’empire expérimentera le chaos criminel comme mode de contrôle politique. Il lui suffira d’activer à son paroxysme par les nouvelles technologies de domination à sa disposition, la vieille matrice de guerre civile et de dislocation sociale constitutive de l’Etat affranchi.

En guise de conclusion.

Écarter l’hypothèse que la République d’Haïti serait victime de sa livraison à la criminalité transnationale relèverait d’une imprudence conceptuelle pour le moins irrationnelle. Car ce serait nier la part considérable de l’économie criminelle dans l’économie mondiale comme dimension intégrante du système monde capitaliste occidental ; et ne pas saisir les effets politiques de cette imbrication, notamment dans les choix stratégiques de l’empire au cours de la guerre froide, puis comme dispositif de démantèlement des souverainetés retors au déferlement du néolibéralisme.

A défaut de lui imposer une démocratie au rabais, après le démantèlement de la dictature, à la place de l’Etat de droit, l’empire invente une forme insolite d’autogouvernement par la terreur suicidaire. La timide politique de substitution à l’importation est remplacée par l’économie criminelle transnationale tandis que le vide laissé par la liquidation des appareils répressifs, est comblé par les gangs armés. L’articulation des deux, sur fond d’entretien d’une illusion de démocratie électorale chimérique, n’en finit pas d’obscurcir l’horizon d’attente d’une véritable renaissance nationale souveraine.

[1] Les grands complots de l’Histoire de France – 24 octobre 2012

Radyo Makandal Sove

Radyo Makandal Sove